Die Ausstellung GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP zeigt am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe restriktive Mechanismen unserer digitalen Gesellschaft auf.

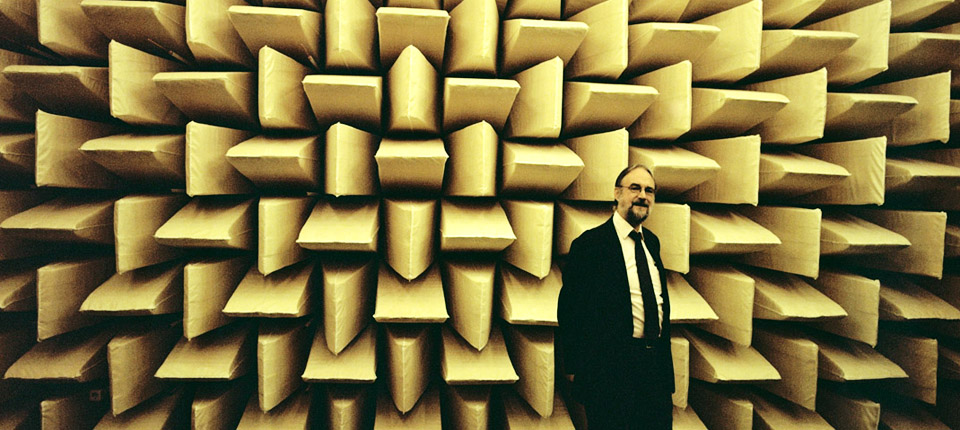

„Ich habe hier eine Puppe liegen, die ist eher weniger zum Spielen da. Es handelt sich vielmehr um ein Instrument, das es dank neuer Technologien ermöglicht einen besseren Zugriff auf Kinder und ihre Gedankenwelt zu bekommen.“ Bernhard Serexhe, Chefkurator des Medienmuseums am ZKM in Karlsruhe hält die blondgelockte, jüngst auf dem Markt erschienene WI-FI Puppe My friend Cayla in seinen Händen. Sie wird in seiner kommenden Ausstellung zu sehen sein.

Cayla katapultiert uns in medias res in die längst schon Realität gewordene Science-Fiction-Welt unserer digitalen Gesellschaft, deren engmaschige Überwachungs- und Zensurmechanismen Serexhe gemeinsam mit KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen in der Ausstellung GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP (3.10.2015 – 01.05.2016) hinterfragen und sichtbar machen will.

Sanft lächelt uns Cayla mit ihren großen blauen Augen an. An ihrem zarten Kunststoffhals glitzert ein rosaroter Anhänger in Herzform. Ein unscheinbares Accessoire, das Cayla jedoch maßgeblich von ihren analogen Vorgängerinnen unterscheidet. Sowohl Mikrophon als auch Lautsprecher sind in dem Schmuckanhänger verbaut, der dezent aufleuchtet, sobald das Gespräch zwischen Puppe und Kind digital aufgezeichnet wird. Via WLAN werden die Daten an einen Server geschickt, analysiert und ausgewertet, um dann die passende Antwort an den wissbegierigen Spross zu übermitteln. Um die Beziehung zwischen den Spielkameraden zu perfektionieren, werden die Daten gespeichert.

Funktionspuppe „My Friend Cayla“, Screenshot: http://myfriendcayla.de/

Cayla soll sich schließlich, wie eine echte Freundin, an gemeinsame Erlebnisse und ausgetauschte Geheimnisse erinnern können. Während der Hersteller von My friend Cayla die gesammelten Daten noch egoistisch für eigene Zwecke auf einem Server hortet, bietet das jüngste Modell Hello Barbie des Spielzeugriesen Mattel bereits einen ganz besonderen Service für besorgte Eltern an: Auf Wunsch werden diese wöchentlich mit Links zu den Audiodateien der mitgeschnittenen Gespräche versorgt.1

Die High-Tech-Spielgefährtin scheint die perfide Inkarnation des Szenarios zu sein, das Whistleblower Edward Snowden Anfang des Jahres in einem Interview mit HBO entwarf: „Kinder, die heute geboren werden, werden nie erfahren, was es bedeutet, private Augenblicke nur für sich selbst, undokumentierte und unanalysierte Gedanken zu haben.“2

Für die Komplett-Überwachung im Kinderzimmer haben die Netzaktivisten von Digitalcourage Hallo Barbie 2015 den BigBrotherAward überreicht. Zusammen mit den KollegInnen von netzpolitik.org werden sie innerhalb der Ausstellung GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP über Datenschutz im Internet und digitale Freiheitsrechte aufklären.

„Die Geheimisse die Kinder Hallo Barbie erzählen, geben Erwachsene bei ihrer Google-Suche oder bei Facebook, Twitter und Instagram freiwillig preis,“ fährt Kurator Bernhard Serexhe fort, „hier bieten wir Einblicke in die intimsten Bereiche unseres Lebens. Die personalisierten Daten werden massenhaft gesammelt, Bewegungsprofile werden erstellt und das individuelle Kaufverhalten analysiert. Diese Quellen generieren hochsensible Informationen, die schlussendlich die Basis für das umfassendste Überwachsungssystem unserer Geschichte liefern.“

Doch die Datenkrake rafft auch ohne unser aktives Zutun unaufhörlich personenbezogene Informationen an sich. Schon allein der bloße Besitz eines Smartphones reicht aus, um den Aufenthaltsort des jeweiligen Eigentümers zu ermitteln und nachzuverfolgen. So wird beim Betreten der Ausstellung jeder Besucher, dank einer von Aktivisten des Chaos Computer Club entwickelten Software, mit der Unique ID seines Handys begrüßt, die permanent durch das Gerät ausgesendet wird.

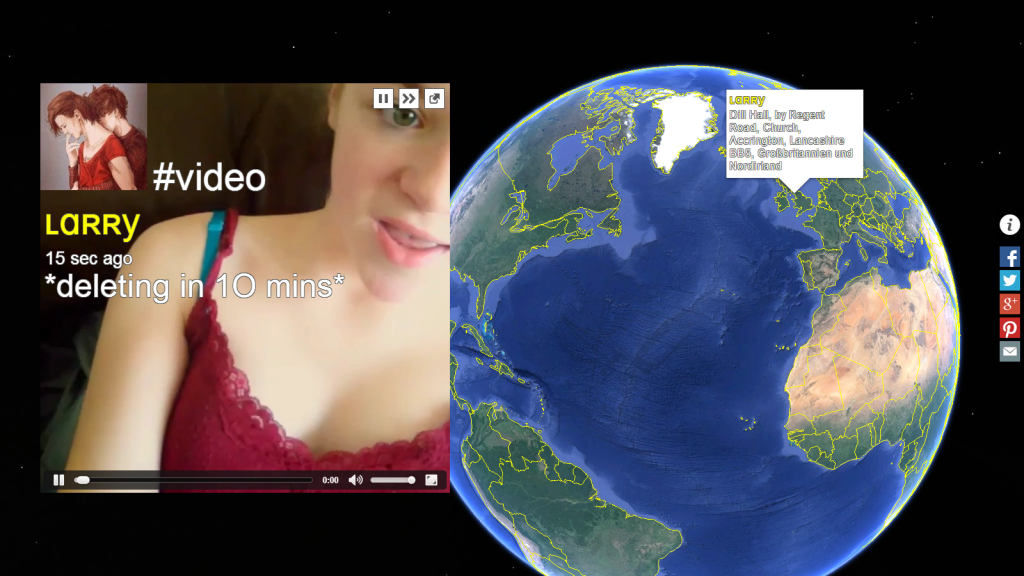

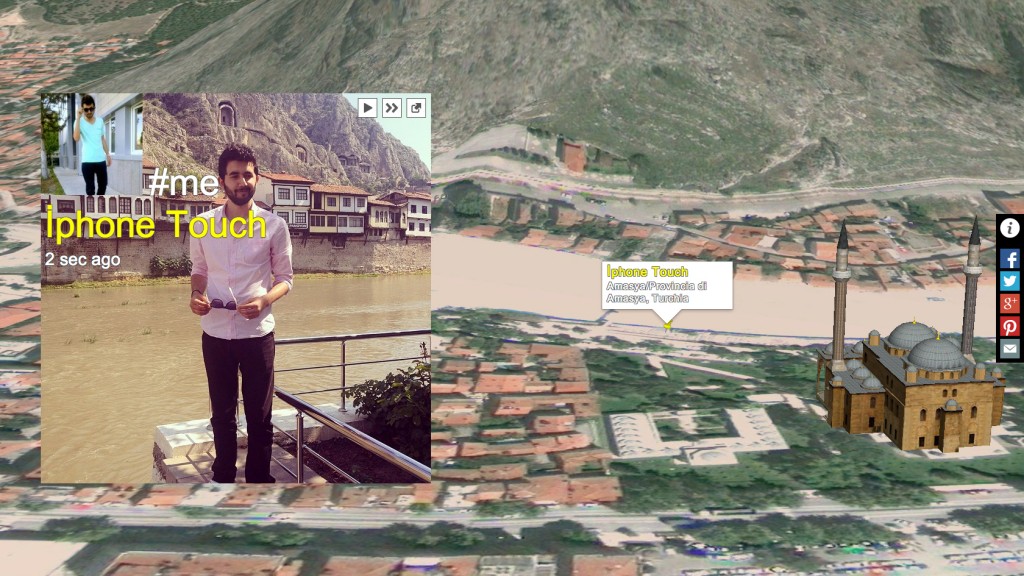

Auch die Videoinstallation Me des Schweizer Medienkünstlers Marc Lee macht auf einfache jedoch eindrückliche Weise sichtbar, wie problemlos sich unser digitaler Fingerabdruck rekonstruierten lässt. Lee verbindet frei zugängliche Geodaten wie Uhrzeit, Ort und ID, die jedem Post auf Instagram automatisch implementiert sind, mit Google Earth. Eingebettet in die digitale Landschaft sehen wir Bilder und Videos von Karaokeeinlagen, Liebesschwüren, Neugeborenenporträts und Bikinifotos fremder Personen.

GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP, Marc Lee, Me, 2014

GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP, Marc Lee, Me, 2014

Ohne auf die Informationen eines Geheimdienstes zurückzugreifen oder gar Persönlichkeitsrechte zu verletzen, dringt Me tief in die Privatsphäre Dritter ein und lässt den Betrachter zum Voyeur werden, der, fasziniert und angewidert zugleich, Szenen der Komplettüberwachung durch Social Media konsumiert.

Dass wir nicht müde werden dieses sich ständig verfeinernde und perfektionierende System mit unseren Daten zu speisen, hat – laut Serexhe – verschiedene Gründe. Die angebotenen Dienste erleichtern nicht nur unseren Alltag, wir befinden uns längst in einer regelrechten sozialen Abhängigkeit zu ihnen. „Kommunikation mit unserer Umwelt, mit anderen Menschen, ist die Basis unseres Daseins. Dieser Austausch findet in unserer digitalen Gesellschaft vermehrt über die Portale Sozialer Medien statt“, erklärt Bernhard Serexhe, „sich diesen zu entziehen würde im Umkehrschluss bedeuten sich selbst zu isolieren. Das geht soweit, dass wir uns ausgeschlossen fühlen sobald wir eine Zeit lang keinen Zugang zum Internet haben. Wir sitzen dann überspitzt formuliert in Einzelhaft und werden gesellschaftlich unsichtbar. Die digitale Kultur funktioniert mit subtilen Mitteln, mit einer Beeinflussung, die wir kaum noch merken. Es wird großer Wert darauf gelegt Plattformen wie Facebook sehr frei, sehr offen aussehen zu lassen und mit elementaren Werten unserer westlichen Gesellschaft aufzuwerten.“

Ganze politische Umstürze, wie beispielsweise der Arabische Frühling oder die Gezi-Park Proteste in der Türkei, wurden in den Medien euphorisch als „Facebook-Revolutionen“ gefeiert und der „demokratisierenden“ Kraft von Twitter und Co. zugewiesen. Es wird die Illusion vermittelt, als ob sich in der Struktur der Sozialen Medien die Utopie eines demokratischen Meinungs-und Wissensaustauschs verwirklicht, die Berthold Brecht 1932 so leidenschaftlich in seiner Radiotheorie imaginierte.3

Das Internet als die ersehnte Plattform, die dem unmündigen Individuum eine Stimme und somit die Macht verleiht, nicht mehr länger nur als passiver Empfänger, sondern auch als aktiver Sender in das Weltgeschehen einzugreifen. Mit einem abhörsicheren Informationsraum, der eigens für die Ausstellung entwickelt wurde, zeigen Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit dem PEN-Zentrum Deutschland auf, dass das Internet der alternativen Berichterstattung durch Bürgerjournalisten in der Tat eine funktionierende Plattform bietet, die ein wichtiges Korrektiv zu den – in vielen Ländern staatlich kontrollierten – Mainstreammedien darstellt.

Es wird jedoch auch thematisiert, dass der Traum eines freien, unzensierten Informationsflusses keinesfalls Realität ist. Nicht nur im weit entfernten Syrien werden hunderte systemkritische Blogger und Aktivisten verfolgt und ermordet. Auch die türkische Regierung macht unbequeme Journalisten im harmlosesten Fall durch Berufsverbot mundtot.

„Ich habe doch nichts zu verbergen“, ist ein Satz, den Datenschützer laut Serexhe erstaunlich häufig zu hören bekommen. „Es fehlt oftmals an Phantasie oder an kritischem Vorstellungsvermögen, das begreifen lässt, was auf dem Spiel steht, welch kostbares Gut es zu schützen und zu verteidigen gilt. Schon alleine der Blick über die eigenen Grenzen hinaus, in andere politische Systeme, lässt eine solche Aussage geradezu zynisch erscheinen.“

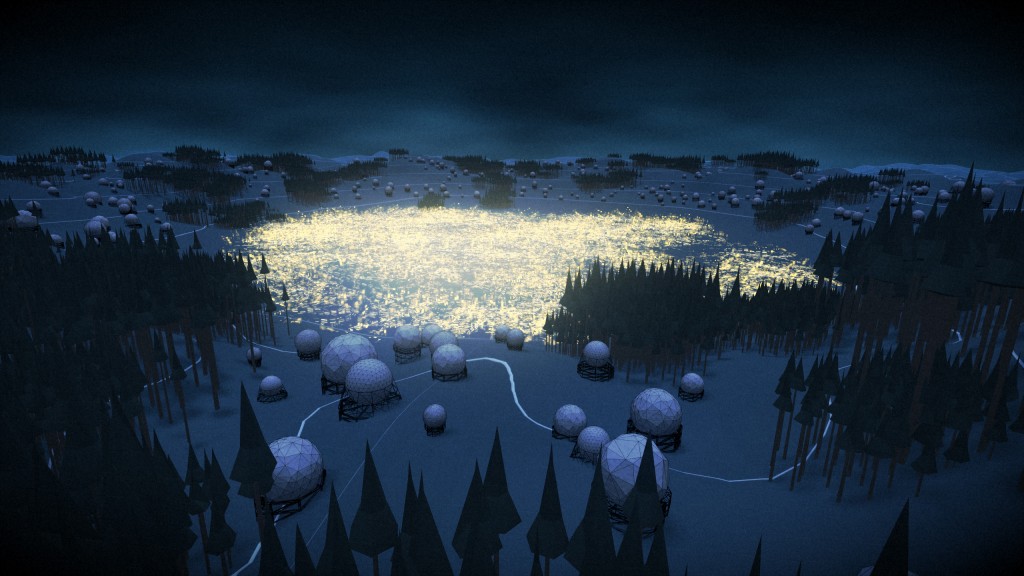

Der Filmemacher Alexander Lehmann, der in der Ausstellung mit seinen politischen Webvideos vertreten ist, schafft dieser fehlenden Phantasie bilderreich Abhilfe. Basierend auf jüngsten Gesetzesentwürfen und Datenerhebungen entwirft er ein düsteres Bild unserer gläsernen, dem Rechtfertigungs-Evergreen der nationalen Sicherheit unterworfenen Gesellschaft, das George Orwells dystopisches Meisterwerk 1984 geradezu harmlos erscheinen lässt.

Doch eine Ausstellung, die sich dem Mammutthema der globalen Überwachung und Zensur im Internet widmet, darf natürlich die Auseinandersetzung mit dem einflussreichen Internetriesen Google nicht außen vor lassen, der mit 95 Prozent Marktanteil ein faktisches Monopol unter den Suchmaschinen einnimmt. Die ersten Treffer auf Google, dessen Verschlagwortung und Algorithmen das schier unendliche Angebot des Internets überhaupt erst nutzbar machen, bestimmen im Regelfall das Ergebnis unserer Recherche. „Wissen ist Macht. Und Macht hat vor allem, wer den Fluss der Informationen beherrscht,“ lautet der bedeutungsschwere Satz, der die Ankündigung zur Ausstellung einleitet und sich fraglos auch auf den Global Player und seine Rolle in unserer digitalen Gesellschaft beziehen lässt.

Der früh verstorbene Internetaktivist Aaron Swartz wurde Zeit seines Lebens nicht müde die Alternativlosigkeit zu Google zu kritisieren indem er darauf aufmerksam machte, dass letztlich Google entscheidet wer in unserer digitalen Welt gehört wird und wer nicht. Auch Mathias Döpfner, Vorstand des Axel-Springer-Verlages, der sich an der europäischen Kartell-Klage gegen Google beteiligt, legte in einem offenen Brief 2014 die totale Abhängigkeit seines Unternehmens zu dem Marktführer offen. So bezeichnete er den Vorschlag, die Angebote des Verlages konsequenter Weise aus der Google-Auflistung entfernen zu lassen „in etwa so realistisch wie die Empfehlung an einen Atomstromgegner, doch einfach auf Strom zu verzichten.“4

In Serexhes Ausstellung macht der chinesische Künstler Aaajiao mit der Arbeit Gfwlist auf die weitgreifende Kontrolle und Zensur in seinem autoritär geführten Heimatland aufmerksam. Ein schwarzer Steinquader, der in Form und Aussehen an den Monolith aus Stanley Kubricks Science-Fiction-Epos 2001 – A Space Odyssey angelehnt ist, spuckt pausenlos eine nicht endende Liste an Websitelinks aus.

GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP, Aaajiao, Gfwlist, 2010

Der Monolith steht im Film als Symbol für eine übergeordnete Intelligenz, die der Mensch nicht zu verstehen oder gar zu durchschauen vermag. Der Titel der Arbeit Gfwlist ist die Abkürzung für die Great Firewall of China, eine Liste von Internetdiensten wie Youtube, Facebook und Twitter, die in der Volksrepublik der staatlichen Zensur unterliegen. „Da es sich bei Google um ein wirtschaftlich denkendes, profitorientiertes Unternehmen handelt, muss es sich zum Schutze der eigenen Lizenz den restriktiven oder totalitären Politik bestimmter Staaten anpassen, was im Umkehrschluss bedeutet eine solche Staatenführung weiter auszubauen und zu stärken,“ erklärt Serexhe.

Die Ausstellung GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP will sich keinesfalls als fortschrittpessimistische Veranstaltung verstanden wissen. Die ungeheure Vielfalt an bahnbrechenden Innovationen der Digitalen Revolution steht für Serexhe außer Frage. Doch wie fast alle bedeutenden Erfindungen der Menschheit zeigt sich auch das World Wide Web als multipel einsetzbares, zweischneidiges Schwert.

Bernhard Serexhe will zusammen mit seinem interdisziplinär aufgestellten Team „gegen die erschreckende Resignation unserer Gesellschaft in Bezug auf digitalen Datenmissbrauch, gegen das lähmende Gefühl der Allmacht des Internets nichts mehr entgegensetzen zu können“ angehen.

Auch wenn wir zweifelsohne anerkennen müssen, dass es sich bei dem Prozess der Digitalisierung um einen derart komplexen und tiefgreifenden Wandel handelt, dessen Ausmaße und Konsequenzen wir zum jetzigen Zeitpunkt weder in seiner Ganzheit überblicken, geschweige denn kontrollieren können, will die Ausstellung konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche Auseinandersetzung liefern. Sie will dazu auffordern den schwarzen Monolithen – die abstrakt erscheinende, übergeordnete Intelligenz – abzutasten, wenn auch nur schemenhaft und partiell. Der Aufruf soll nicht heißen: Verweigere Dich den Errungenschaften des Internets, sondern: „Habe den Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, um mit den Worten Immanuel Kants zu sprechen.

GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP, Alexander Lehmann, Ohne Titel, 2014

Auf einen Blick

Global Control and Censorship

Weltweite Überwachung und Zensur

im Rahmen der GLOBALE

ZKM | Karlsruhe

Beginn Sa, 03.10.2015 | Ende So, 01.05.2016

Link zur Austellung: ZKM

Quellenangaben

Peter Praschl, »Eine Barbie mit WLAN ist das Ende der Kindheit«, 2014; online unter: http://www.welt.de/kultur/article139863883/Eine-Barbie-mit-WLAN-ist-das-Ende-der-Kindheit.html. Stand: 01.09.2015 ↩

N24, »Das etwas andere Snowden-Interview«, 2015; online unter: http://www.n24.de/n24/Mediathek/videos/d/6437258/das-etwas-andere-snowden-interview.html. Stand: 01.09.2015 ↩

„Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen.“ Bertolt Brecht: Der Rundfunk als Kommunikationsapparat. Rede über die Funktion des Rundfunks. 1932. In: Bertold Brecht: Gesammelte Werke, Bd. 18. Schriften zur Literatur und Kunst, Bd. 1. Frankfurt/Main, 1967. S. 260. ↩

Mathias Döpfner, »Warum wir Google fürchten«, 2015; online unter: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/mathias-doepfner-warum-wir-google-fuerchten-12897463-p2.html. Stand: 01.09.2015 ↩