Antisemitismus versus Kunstfreiheit: Das zweitägige Symposium „Kontroverse documenta fifteen“ in der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) versuchte, aus dem documenta-Schlamassel zu lernen – scheiterte jedoch an der Unversöhnlichkeit der unterschiedlichen Positionen

Impression vor der Aula der HFBK Hamburg, Foto: Tim Albrecht

Den Auftakt machte eine Politikerin. Die Hamburger Wissenschaftssenatorin und 2. Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) eröffnete das zweitägige Symposium zum Antisemitismus-Skandal auf der documenta fifteen mit einer Impuls-Rede: „Antisemitismusdarstellungen haben im Rahmen der documenta fifteen den Weg in unsere Gesellschaft gefunden… Ich verurteile das aufs Schärfste.“ Die documenta habe es nicht geschafft, sich diesen Fragen zu stellen. Das gerade veröffentlichte, von Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Auftrag gegebene juristische Gutachten zeige, dass es rechtlich zwar wenig Möglichkeiten der Einschränkungen gebe. Doch die Freiheit der Kunst höre da auf, wo die Gefühle anderer verletzt werden. „Nur weil etwas erlaubt ist, ist es nicht automatisch gesellschaftlich hinnehmbar“, so Fegebank.

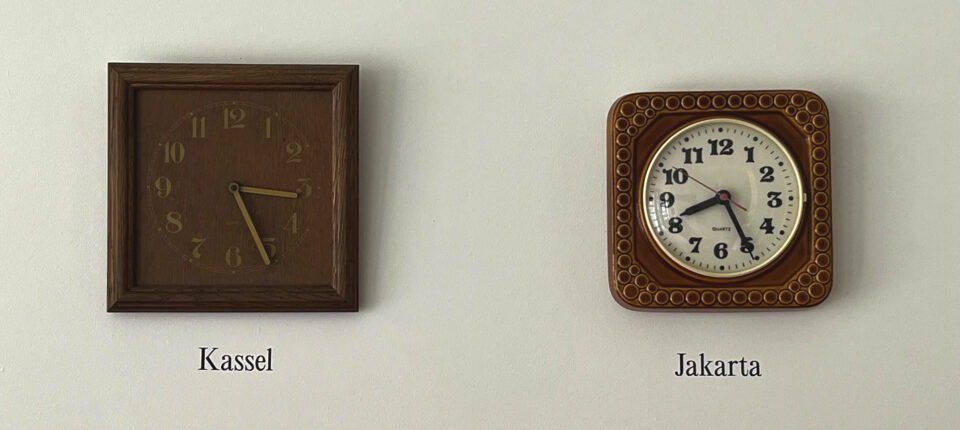

Eingang zur documenta-Halle in Kassel, Foto: Heiko Klaas

Martin Köttering, der Präsident der Hamburger Hochschule für bildende Künste (HFBK), sprach zwar von einem: „gesamtgesellschaftliche Schockereignis“ und stellte einen im Kunstfeld generell virulenten Antisemitismus fest. Durch die Berufung der ruangrupa Mitglieder Reza Afisina und Iswanto Hartono als Gastprofessoren waren aber gerade er und die Hochschule in den vergangenen Monaten stark in die Kritik geraten. An diesen zwei Tagen solle es nun um die persönlichen Verletzungen von Jüdinnen und Juden gehen, versprach Köttering. Eine künstlerisch-wissenschaftliche Institution wie die HFBK sei dafür der geeignete Ort. Eingeladen zu der von HFBK-Professorin Nora Sternfeld und Meron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, konzipierten Tagung waren denn auch knapp 20 Referent:innen, überwiegend Hochschulprofessor:innen aus Deutschland, Israel und Österreich.

Keynote von Natan Sznaider, Foto: Tim Albrecht

Der israelische Soziologe Natan Sznaider schlug in seiner mit professoraler Verve vorgetragenen Keynote am ersten Tag den großen Bogen von der Ausgrenzung der Juden als Staatsbürger in Zeiten der Aufklärung bis zum Begriff der Ambiguitätstoleranz, den die österreichisch-amerikanische Psychoanalytikerin Else Frenkel-Brunswik bereits in den 1930er Jahren entwickelt hat. Sznaider plädierte dafür, Vieldeutigkeiten zuzulassen und auszuhalten – auch um Möglichkeitsräume einer zukünftigen documenta auszuloten. Ob das funktionieren kann, bezweifelte er allerdings selbst: „Wir leben in entzauberten Zeiten, in denen nur noch Oppositionen, aber keine Wahrheiten mehr gelten.“

Panel mit Carsten Probst, Meron Mendel, Oliver Marchart und Julia Voss, Foto: Tim Albrecht

Im ersten von drei Panels wurden dann Fragen der historischen Kontinuität von Antisemitismus im Kunstfeld diskutiert. Die Kunsthistorikerin Julia Voss, die auch Co-Kuratorin der Ausstellung „Documenta. Politik und Kunst“ im Deutschen Historischen Museum in Berlin war, betonte, dass bereits die documenta 1 keine jüdischen Künstler ausgestellt und stattdessen den Antisemiten Emil Nolde zum Inbegriff des Opfers stilisiert habe. Der österreichische Professor für Politische Theorie Oliver Marchart konstatierte einen „stillen Boykott“ israelischer Kunst seit der documenta11, häufig in Verbindung mit Israelkritik. ruangrupa warf er vor, sich nie eindeutig von der israelfeindlichen Kampagne BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) distanziert zu haben, beziehungsweise dieser Frage mit „sophistischen Argumenten“ immer wieder ausgewichen zu sein. Julia Voss kam schließlich zu der Feststellung, die documenta sei nicht nur eine Ausstellung sondern eine Medienmaschine. Sie plädierte zwar dafür, dass die Politik nicht stärker eingreifen solle. Doch documenta-Leiter, so Voss, sollten in Zukunft neben einem kuratorischen Konzept auch ein professionelles Medienkonzept vorlegen müssen.

Figur von Taring Padi vor dem Hallenbad Ost, Foto: Heiko Klaas

Mit Spannung erwartet wurde am zweiten Tag des Syposiums das Gespräch „documenta fifteen aus indonesischer Perspektive“, an dem Reza Afisina von ruangrupa und Hestu A. Nugroho vom Künstlerkollektiv Taring Padi teilnahmen. Statt wirklich Verständnis für die empörten Reaktionen auf die eindeutig antisemitische Bildsprache auf dem von Taring Padi ausgestellten Banner „People’s Justice“ zu zeigen, flüchteten sich die beiden in halbherzige Entschuldigungen und versteckten sich hinter indonesischen Befindlichkeiten. Das Banner sei nicht gemalt worden, um antisemitisch zu sein, aber man habe jetzt gelernt, dass es so wahrgenommen wurde. Im Publikum löste diese erneute Schönrednerei zum Teil heftigen Protest aus. Auch die an der HFBK lehrende Künstlerin Michaela Melián gab sich mit derlei Ausflüchten nicht zufrieden. Es gebe eine „globale Comic- und Graphic Novel-Kultur mit rassistischen Chiffren“. Und „Wenn man ein paar Jahre vor der documenta in Deutschland angekommen ist, dann liegt es nahe, dass man diese Bildsprachen auch lesen kann.“, so Melián.

Gespräch Hestu A. Nugroho, Reza Afisina, Kate Brown, Foto: Tim Albrecht

Im Abschlusspanel ging es dann weniger um den Antisemitismus-Skandal, als um die generelle Qualität der ausgestellten Kunst. Der Berliner Kulturjournalist Ralf Schlüter als Moderator sprach vom „zweiten Skandal der documenta“. Gemeint war die Behauptung vieler professioneller Besucher:innen, auf der documenta fifteen sei überhaupt keine Kunst zu sehen gewesen, die in dem Satz des Kunsttheoretikers Bazon Brock, die Kunst sei „liquidiert“ worden“, gipfelte. Der stets meinungsfreudige Leipziger Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich hielt dem entgegen, dass die Schau einen neuen, alternativen Kunstbegriff entwickelt habe. Diesen brachte er auf die griffige Formel „Kunst, die nicht nur Kunst ist“. Margarita Tsomou, Kuratorin für Theorie und Diskurs im Berliner Hebbel am Ufer (HAU), sprach gar von einem „großen Wurf“ und einem „collaborative turn“, der den Blick auf die Kunstproduktion ihrer Meinung nach dauerhaft verändern werde.

Panel Ralf Schlüter, Margarita Tsomou, Wolfgang Ullrich, Foto: Tim Albrecht

Nora Sternfeld bescheinigte der documenta fifteen den „Shift von der Repräsentation zur Infrastruktur“. Sie habe künstlerische Praktiken hervorgebracht, „die selbst etwas sind und nicht über etwas sind“. Während das Podium die Schau also zum Zukunftsmodell hochstilisierte, meldete Michaela Melián nochmals ihre erheblichen Zweifel an: „Die documenta ist für mich nicht der Ort, wo wir Kollektive ausprobieren wollen.“

Impressionen vom zweiten Tag des Symposiums Kontroverse documenta fifteen, Blick in die vollbesetzte Aula, Foto: Tim Albrecht

Die teilweise antisemitische Bildsprache der auf der documenta fifteen zur Schau gestellten Arbeiten hat bei vielen Beobachter:innen, insbesondere innerhalb der jüdischen Gemeinden, Gefühle verletzt. Der jetzt an der HFBK ausschließlich innerhalb der Kunst-Bubble geführte Versuch der Einordnung und Aufarbeitung verzichtete bewusst auf diese Perspektive. Es darf daher die Frage gestellt werden, warum eine Einbeziehung von Vertreter:innen jüdischen Organisationen nicht stattgefunden hat.

ruruHaus in Kassel, Foto: Heiko Klaas

www.hfbk-hamburg.de

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird demnächst unter:

http://mediathek.hfbk.net

abrufbar sein.