Erkan Özgen in der Galerie Zink in Waldkirchen: Kunst zwischen bitterer Realität und der Aussicht auf Hoffnung

Unter dem Titel „Living Pits“ ist zur Zeit in der Galerie Zink im bayerischen Waldkirchen eine Ausstellung des türkischen Foto- und Videokünstlers Erkan Özgen zu sehen. Es handelt sich um die erste Einzelausstellung des international renommierten Künstlers in Deutschland. Zu sehen sind Videoarbeiten und großformatige Fotografien. Die Galerie Zink vertritt Erkan Özgen weltweit exklusiv.

Porträt Erkan Özgen, Courtesy the artist and gallery Zink

Erkan Özgen wurde 1971 in Mardin, Türkei geboren. Er lebt und arbeitet in der ostanatolischen Metropole Diyarbakir. Der Künstler arbeitet vorwiegend in den Medien Video, Video-Installation, Fotografie und Performance.

Erkan Özgen hat bereits an zahlreichen Biennalen und Großausstellungen teilgenommen, darunter die Documenta, die Manifesta und die Biennalen in Sydney und Istanbul. Seine Werke befinden sich in wichtigen institutionellen und privaten Sammlungen, so im Centre George Pompidou in Paris, in der Tate Modern in London, in der Pinault Collection in Paris und in der Sammlung Verbund in Wien.

Erkan Özgen: The Memory of Time, Courtesy the artist and gallery Zink, Foto: Erich Spahn

Seine komplexen Arbeiten sind von politischer Relevanz, überzeugen aber auch durch ihre ästhetischen Qualitäten. Die überwiegend als Ein- oder Mehr-Kanal-Videoarbeiten realisierten Werke, zeichnen sich durch eine sensible Auseinandersetzung mit Themen wie Krieg, Gewalt, Flucht, Migration, Traumata, Manifestationen politischer Macht, Unterdrückung von Minderheiten und Identität aus. Daneben entstehen aber, gerade in letzter Zeit, auch Arbeiten, die sich mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen.

Erkan Özgen: Living Pits; Courtesy Galerie Zink, Foto: Erich Spahn

So etwa die ganz neue Arbeit „Living Pits“ (2024), die jetzt auch der Ausstellung in der Galerie Zink ihren Titel gibt. Zuvor wurde „Living Pits“ zusammen mit weiteren Videoarbeiten von Erkan Özgen auch im derzeitigen Interimsquartier der Münchner Villa Stuck in einem einwöchigen Screening gezeigt. Im Rahmen dieser Präsentation fand auch am 27. Januar ein Artist Talk statt. Teilnehmer des Gesprächs waren neben Erkan Özgen der italienische Kunsthistoriker Andrea Lissoni (Direktor am Haus der Kunst in München) und der Berliner Kulturjournalist Ingo Arend, der sich seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit Kunst und Kultur der Türkei beschäftigt.

Artist Talk Villa Stuck, Foto: Jörg Koopmann

Doch dies war nicht das erste Mal, dass Arbeiten von Erkan Özgen in München zu sehen waren. Bereits 2017 hatte Bernhart Schwenk, Kurator für zeitgenössische Kunst an der Pinakothek der Moderne die Arbeit „Wonderland“ in einer Gruppenausstellung gezeigt und für die Sammlung erworben.

In „Living Pits“, zu Deutsch etwa „lebende Grube“ oder „lebendes Erdloch“, ist Erkan Özgen selbst der Hauptdarsteller. Es ist nur einer von zwei Filmen, in denen der Künstler als Protagonist zu sehen ist. Die Kamera fährt zunächst in Nahsicht über die von der Sonne ausgedorrte, Risse und Spalten aufweisende Oberfläche eines ausgetrockneten Sees oder Flusses. Im Off bereits hörbar ist ein schwer atmender, offenbar bereits etwas älterer Mann. Dazu der Sound einer Spitzhacke, mit der der harte Boden bearbeitet wird. Schließlich erweitert sich der Kamerablick, und wir sehen einen bärtigen Mann in Jeans und verschwitztem T-Shirt, der bereits auf etwas Restfeuchtigkeit gestoßen ist und die Spitzhacke jetzt durch einen Spaten ersetzt, um ein kleines Loch auszuheben.

In der nächsten Einstellung nähert sich der Mann dem Erdloch mit zwei vollen Wassereimern. Aus dem einen füllt er das Erdloch mit Wasser. Aus dem anderen holt er nach und nach mehrere karpfenähnliche Fische hervor, um diese in dem kleinen Wasserloch auszusetzen. Die Kamera fängt das wilde Umherspringen der Fische in dem für ein dauerhaftes Überleben viel zu kleinem Biotop ein. Im Hintergrund sehen wir, wie der Mann sich daran macht, das nächste Loch auszuheben. Sein symbolisch aufgeladenes Tun erinnert an eine Art Fruchtbarkeitsritual oder Schöpfungsakt. Der Mensch, gemeinhin als höheres Wesen gelesen, schafft Lebensraum für einfachere Kreaturen.

Erkan Özgen: Living Pits, Courtesy Galerie Zink, Foto: Erich Spahn

Allein die Tatsache, dass die Sonne unermüdlich weiter brennen wird und der Protagonist bereits jetzt am Ende seiner körperlichen Kräfte angekommen zu sein scheint, lässt jedoch Zweifel am langfristigen Erfolg seiner Aktion aufkeimen. Sein Vorhaben ähnelt einer Sisyphos-Aufgabe ohne absehbares Ende. Dennoch vermittelt auch diese Arbeit ein Signal des Aufbruchs und der stillen Hoffnung auf Verbesserung. Vielleicht bedarf es einfach vieler weiterer Mitstreiter, die es dem Protagonisten von „Living Pits“ gleichtun und nicht nur ein kleines, sondern viele größere Wasserlöcher ausheben und mit Wasser und lebenden Kreaturen befüllen. So kann „Living Pits“ als Appell an das Verantwortungsgefühl des Individuums gelesen werden, den von Menschen verursachten Klimawandel und die damit einhergehende Zerstörung von Lebensräumen einzudämmen und das ökologische Gleichgewicht wieder herzustellen.

Özgen gelingt es, in seinen meist relativ kurzen, oft eindringlich inszenierten Videos, komplexe politisch-gesellschaftliche Sachverhalte auf eine Weise zu visualisieren, die sein Publikum sowohl emotional berührt, als auch zum Nachdenken anregt. Dies erreicht er unter anderem dadurch, dass er sich auf seine Protagonist:innen intensiv einlässt, ihnen mit großem Respekt vor deren oft traumatischen Lebenserfahrungen begegnet und ihre Schicksale auf empathische Art und Weise filmisch vermittelt, ohne sie auf sensationslüsterne Manier vorzuführen.

Erkan Özgen: Living Pits, Courtesy Galerie Zink, Foto: Erich Spahn

Dabei vermeidet er in seinen Arbeiten bewusst explizite Darstellungen von Gewalt. Er ist davon überzeugt, dass diese Bilder den Betrachter:innen aus den klassischen Nachrichtenmedien hinlänglich bekannt sind und aufgrund ihrer professionell-journalistischen Distanziertheit zu Abstumpfungseffekten geführt haben. Stattdessen setzt er auf subtile visuelle Strategien, um die Auswirkungen von Konflikten auf das Individuum und die Gesellschaft zu untersuchen.

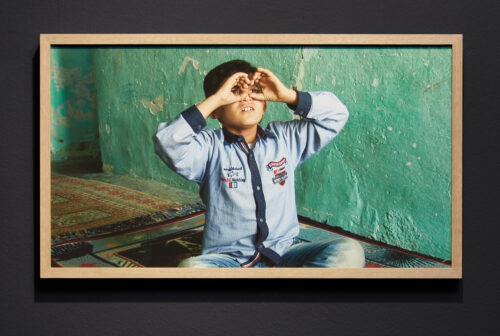

Die 2016 entstandene, knapp vierminütige Videoarbeit “Wonderland”, die ebenfalls in der Galerie Zink zu sehen ist, lässt sich als Paradebeispiel für Erkan Özgens künstlerische Methode beschreiben. In dieser Videoarbeit mit einem eher unbekümmert-leichtlebig klingenden Titel erkundet er die Frage, inwiefern sich tief im Bewusstsein eines traumatisierten Individuums abgespeichert Erfahrungen und Emotionen Außenstehenden überhaupt vermitteln lassen. Als Protagonisten hat Erkan Özgen hier einen dreizehnjährigen, taubstummen Jungen ausgewählt, der aus der nordsyrischen Stadt Kobanê stammt. Mohammed, so sein Name, war gemeinsam mit seinen Familienangehörigen der 107 Tage währenden Belagerung der Stadt durch den Islamischen Staat (IS) ausgesetzt. Während dieser Zeit, so lassen seine nahezu performativen Gesten und Darstellungen vermuten, erlebte er abgrundtief Schreckliches. Tatsächlich musste er mit ansehen, wie Dorfnachbarn, aber auch sechs seiner eigenen Cousins vom IS ermordet wurden.

Unter Verzicht auf sprachliche Äußerungen vermittelt das Spiel des Taubstummen, allein durch Gesten und Mimik, alle Varianten von Brutalität und Menschenverachtung, die man sich vorstellen kann. Mohammed zeigt, wie Menschen gefesselt, geschlagen, gestoßen, erschossen und sogar geköpft werden. All das auf eine sehr drastische und abgeklärte Art und Weise – fast so, als kenne er gar keine Alternative zu einer Welt voller Unbarmherzigkeit und Verrohung. Mohammed, der sich aufgrund seiner Behinderung nicht sprachlich äußern kann, bringt in dieser kurzen Sequenz das Unaussprechliche zum Ausdruck.

Erkan Özgen: Wonderland, Fotoarbeit, Courtesy the artist and gallery Zink, Foto: Erich Spahn

Dennoch: Es gibt kein gemeinsames Maß zwischen dem Darsteller und seinem Publikum. Er, der dies alles erlebt hat, kann nur versuchen, uns eine Ahnung von dem Erlebten zu vermitteln. Was bleibt, ist die Inkommensurabilität zwischen seinem unmittelbaren Betroffensein und unserer Betroffenheit als hilflose Betrachter:innen.

Erkan Özgen: Installationsansicht Galerie Zink, Courtesy Galerie Zink, Foto: Erich Spahn

Zustande gekommen ist diese Arbeit eher durch einen Zufall. Die Familie des Jungen hatte es nach ihrer Flucht über die syrisch-türkische Grenze ausgerechnet nach Derik verschlagen, die Stadt, aus der auch Erkan Özgen stammt. Erkan Özgen schafft mit dieser berührenden Arbeit ein emotional berührendes Identifikationsangebot jenseits des permanenten Bilderstroms der Newsticker und Fernsehnachrichten.

Doch „Wonderland“ ist nur ein Beispiel seines vielfältigen Schaffens. Erkan Özgen beschäftigt sich in vielen seiner Arbeiten intensiv mit den langfristigen Folgen von bewaffneten Konflikten. Er thematisiert nicht nur die physischen Verletzungen, sondern auch die psychischen Verwüstungen und Traumata, die durch Kriege oder sonstige Gewalterfahrungen verursacht werden.

Erkan Özgen: Harese, Courtesy Galerie Zink, Foto: Erich Spahn

So zum Beispiel in seiner Arbeit „Harese“ (2020). Der aus dem Arabischen stammende Titel bedeutet so viel wie „gefährliche Leidenschaft“. Seine Protagonist:innen hier sind keine Kinder sondern von Kriegserlebnissen gezeichnete Erwachsene. Erkan Özgen hat für diese Arbeit US-Veteran:innen gecastet, die im Irak eingesetzt waren. Die Gruppe besteht aus Angehörigen verschiedener Ethnien, Männern genauso wie Frauen, Jüngeren genauso wie Älteren. Ein bärtiger Mann sitzt im Rollstuhl.

Drehort ist der Joshua-Tree-Nationalpark in Kalifornien, eine wüstenartige Landschaft mit bizarren Felsformationen und einer sehr spezifischen Baumart, die dem Park ihren Namen gegeben hat. In unmittelbarer Nachbarschaft davon befindet sich der große Truppenübungsplatz Twenty-Nine Palms, von wo aus regelmäßig Detonationen zu hören sind. Hier, wo auch zahlreiche Hollywood-Filme gedreht wurden, lässt Erkan Özgen seine Darsteller mit Schnellfeuergewehren, Handgranaten, Patronenhülsen und anderen Kriegsmaterialien hantieren. Jedoch keineswegs so, wie man es erwarten würde. Alle Waffen sind dysfunktional. Sie werden von den Darstellenden ganz entgegen ihrer früheren Zweckbestimmung verwendet. Und zwar als Perkussionsinstrumente.

Erkan Özgen: Harese, Courtesy Galerie Zink, Foto: Erich Spahn

„Wenn ich noch einmal geboren würde, würde ich alle Panzer und Waffen einschmelzen und daraus Musikinstrumente machen.“ Von dieser Textzeile des kurdisch-armenischen Sängers Aram Tigran (1934-2009) hat sich Erkan Özgen zu dieser Arbeit inspirieren lassen.

Er äußert sich dazu so: „Mein Ziel ist es nicht, die Kriegstraumata der Soldaten zu heilen, sondern vielmehr auf die zerstörerischen Auswirkungen des Krieges aufmerksam zu machen….Kriege betreffen nicht nur Soldaten … Krieg verursacht psychischen Schaden bei der gesamten Menschheit. In der Welt, in der wir heute leben, wo mehrere Kriege stattfinden und die Antikriegsstimmen ungehört bleiben, habe ich das Gefühl, dass sich Gesellschaften in einem „psychotischen Trauma“ befinden. Mit dieser neuen Videoinstallation möchte ich die Antikriegshaltung stärken und die Bedeutung des Friedens hervorheben.“

Gerade an dieser Arbeit wird aber auch deutlich, dass Erkan Özgen trotz der Schonungslosigkeit, mit der er politisch-gesellschaftliche Krisen und Traumata in den Fokus seiner Werke rückt, auch das Element Hoffnung nicht unberücksichtigt lässt. Seine Werke transportieren die Botschaft: Ja, es gibt Schlimmes auf dieser Welt, aber es gibt auch immer die Aussicht, dieses Schlimme zu überwinden.

Erkan Özgen: Memory of Time, Courtesy the artist and gallery Zink, Foto: Erich Spahn

Eine frühere Videoarbeit von Erkan Özgen ist jetzt ebenfalls in der Galerie Zink zu sehen. Sie stammt aus dem Jahr 2012 und trägt den Titel „Dark in Dark“. In der knapp sieben Minuten langen Ein-Kanal-Videoarbeit ist eine junge Frau mit langem schwarzen Rock und einem schwarzen Kopftuch zu sehen. Sie befindet sich in einer kargen, leicht hügeligen Landschaft mit ausgetrocknetem Boden. Nur einige Büsche und Felsen sind im Hintergrund zu sehen. Die Szene wird von einer überirdischen Stromleitung dominiert. Die Frau hantiert in dem Video mit einem längeren Seil. Mit Hilfe eines Steins, den sie am Ende des Seils befestigt, gelingt es ihr schließlich, das Seil über die Stromleitung zu werfen. Die Betrachter:innen werden zunächst im Unklaren darüber gelassen, was als Nächstes passiert. Zu einer suizidalen Handlung, wie man hätte vermuten können, kommt es jedoch nicht. Stattdessen nimmt die Protagonistin ihr Kopftuch ab und funktioniert es zu einer schwarzen Flagge um, welche sie an dem Seil nach oben zieht und im Wind flattern lässt. Erkan Özgen benutzt hier ein gerade im islamischen Kontext äußerst ambivalent aufgeladenes Symbol. Einerseits steht die schwarze Flagge ganz wertfrei für die Macht und Stärke des Islams an sich. Andererseits werden mit ihr jedoch auch sogenannte Märtyrer betrauert. Gerade durch ihren Gebrauch durch islamistische Gruppen wird sie von westlichen Beobachter:innen als Symbol für Extremismus und Terrorismus gedeutet. Darüberhinaus könnte sie aber auch als anarchistisches Symbol gelesen werden. Auf jeden Fall kann die Umfunktionierung des Schleiers zu einer symbolträchtigen Fahne hier als ein antipatriarchaler Akt der Befreiung und der weiblichen Selbstermächtigung gelesen werden.

Erkan Özgen: De-gassed Lady, 2013, Fotoarbeit, Courtesy Galerie Zink, Foto: Erich Spahn

Eine ähnliche Stoßrichtung hat auch die in der Ausstellung gezeigte Fotografie „The De-gassed Lady“ aus dem Jahr 2013. Hier zu sehen ist eine junge Frau in gestreifter Bluse, deren Haare wie mit Lockenwicklern aufgedreht sind. Doch was auf den ersten Blick wirkt wie das Werbemotiv eines Friseurgeschäfts, verstört dann doch bei näherem Hinsehen. Statt Lockenwicklern hat die Protagonistin leere Tränengashülsen im Haar. Die Aufnahme thematisiert damit einerseits die alltägliche Polizeigewalt in seiner Heimat. Aufgrund der subversiven Zweckentfremdung der Hülsen als Lockenwickler führt sie diese jedoch auch ironisch ad absurdum.

Parallel zur Ausstellung „Living Pits“ in der Galerie Zink zeigt das Kunsthaus Graz noch bis zum 25.5.2025 die Gruppenausstellung „Poetics of Power“. Im Ausstellungstext wird diese folgendermaßen beschrieben: „Die Ausstellung Poetics of Power zeigt die komplizierte und mehrdeutige Natur der Macht auf, die bei der Gestaltung zwischenmenschlicher, kultureller, nationaler und wirtschaftlicher Dynamiken allgegenwärtig und ständig reproduzierbar ist.“ Auch hier ist von Erkan Özgen die Arbeit „Wonderland“ zu sehen.

Artist Talk Villa Stuck: Ingo Arend, Andrea Lissoni, Michael Buhrs, Erkan Özgen, Michael Zink, Foto: Jörg Koopmann

Auf einen Blick:

Galerie Zink,

Erkan Özgen – Living Pits

Ausstellung: bis 23.2.2025. Sonntags 14.30 – 18 Uhr. Sowie nach Vereinbarung.

Kontakt unter +49 (0) 8460 9010925 oder info@galeriezink.de

www.galerie-zink.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kunsthaus Graz

Poetics of Power

Ausstellung: bis 25.5.2025. Di-So und Feiertage 10-18 Uhr. Geschlossen am 4. März. Zusätzlich geöffnet am 11. April

www.museum-joanneum.at

Erkan Özgen: Living Pits, Courtesy Galerie Zink, Foto: Erich Spahn