Max Ernst, André Breton, Marc Chagall und viele andere Künstler und Intellektuelle warteten Anfang der 1940er Jahre in Marseille auf ihr Visum für die USA. Eine Ausstellung dort untersucht jetzt die Einsamkeit als Motor der künstlerischen Produktivität.

Die Schwebebrücke „Le Pont Transbordeur“ muss ein beeindruckendes Bauwerk gewesen sein. 239 Meter lang und 86 Meter hoch, überspannte die elegante Eisenkonstruktion die Einfahrt zum alten Marseiller Stadthafen. 1905 errichtet, bot sie bis zu ihrer Sprengung durch deutsche Truppen im Jahr 1944 fast vier Jahrzehnte lang die Möglichkeit, Menschen und Fahrzeuge innerhalb von nur 90 Sekunden von einem Ufer zum anderen zu befördern.

Diese Brücke war aber auch für Zehntausende Menschen, die während des Dritten Reichs über Marseille in die USA auswandern mussten, das letzte markante Bauwerk, das sie von Europa in Erinnerung behalten sollten. Insofern kommt ihr – quasi als Gegenstück zur New Yorker Freiheitsstatue – auch eine stark symbolische Bedeutung für all jene zu, die es geschafft haben, sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen.

Der ungarische Bauhaus-Künster László Moholy-Nagy hat die Brücke in seinem 1929 entstandenen Film „Impressionen vom alten Marseiller Hafen“ verewigt. Doch auch ihre Sprengung ist dokumentiert worden: in der kalten Ästhetik der Wochenschau.

Der spanische Künstler Adriá Juliá, Jahrgang 1974, führt nun beide Filme in seiner Filminstallation „Square Without Mercy“ (2014) zusammen. Auf einer transluzenten Leinwand verschmelzen Fortschrittsglauben und Apokalypse zu einem dritten Bild voller ambivalenter Aufladung. Juliás Doppelprojektion ist jetzt zusammen mit den Arbeiten von 17 anderen Künstlern in der Ausstellung „Ce que raconte la solitude“ im Ausstellungszentrum „La Friche Belle de Mai“ in Marseille zu sehen.

Adria Julia: „Square without Mercy“, Courtesy the Artist

„Ce que raconte la solitude“ ist eine Ausstellung über die Einsamkeit als mögliche Quelle der Kreativität. Wie wirken sich Isolation, Heimatverlust und Exilerfahrung auf die künstlerische Produktivität aus? Welche paradoxen Effekte ergeben sich aus der unfreiwilligen Sesshaftigkeit und dem Zurückgeworfensein auf sich selbst und das eigene kreative Potenzial?

Elena Lydia Scipioni, die in Rom beheimatete Kuratorin der Schau, nimmt die wichtige Rolle, die Marseille und seine Umgebung während des Dritten Reichs und des Vichy-Regimes für Exilanten und Ausreisewillige spielten, zum Anlass, diesen Themen und Fragestellungen sowohl anhand der konkreten Geschehnisse als auch – mit erweitertem Fokus – anhand allgemeiner Tendenzen in der Gegenwartskunst nachzugehen.

Den programmatischen Einstieg in ihre Ausstellung präsentiert sie allerdings ein paar Kilometer entfernt im Musée Cantini in der Marseiller Innenstadt: das „Jeu de Marseille“. Den März 1940 verbrachten führende Vertreter des Surrealismus in der Villa Air-Bel am Stadtrand von Marseille, wo sie auf ihr Visum für die Überfahrt in die USA warteten.

Auf Anregung von André Breton erhielt jeder zwei Blatt Briefpapier, und die Gruppe begann, ausgehend von den in Marseille beliebten Tarot-Karten aus dem 16. Jahrhundert, eine neue, den unruhigen Zeiten entsprechende Version zu entwickeln. Mit dabei waren Künstler wie Max Ernst, Wifredo Lam, Victor Brauner oder André Masson. Ausgestattet nur mit drei Buntstiftfarben, schwarzer Tinte und etwas Wasserfarbe, schuf die Gruppe ein heute legendäres Gemeinschaftswerk voller düsterer Anspielungen auf den Faschismus, Querverweisen auf Freuds Psychoanalyse und die düsteren Gewaltfantasien eines Marquis de Sade. Das Spiel als ultimative Form des Widerstands gegen die eigene Machtlosigkeit, Langeweile und Existenzangst?

Elena Lydia Scipioni bezieht aber auch die Geschichte eines anderen Ortes in ihr kuratorisches Konzept mit ein. Das „Camp des Milles“, ein bei Aix-en-Provence gelegenes, französisches Internierungslager, in welchem ungewöhnlich viele Künstler und Intellektuelle zeitweise gefangen gehalten wurden. Neben Schriftstellern wie Lion Feuchtwanger oder Golo Mann auch bildende Künstler wie Max Ernst, Wols, Hans Bellmer oder Anton Räderscheidt. In der erst 2012 eröffneten Gedenkstätte können Freskenmalereien der Insassen besichtigt werden.

Einige Künstler von „Ce qu raconte la solitude“ haben Arbeiten geschaffen, die auf die historischen Ereignisse konkret Bezug nehmen. So der Norweger Olve Sande, der unterschiedlich große Stapel von Gipskartonplatten präsentiert, die exakt den Proportionen einiger Räume in der mittlerweile abgerissenen Exilantenvilla Air-Bel entsprechen. Einerseits verkörpern sie eine Art minimalistisches Mahnmal, andererseits bergen sie aber auch das Potenzial des Neubeginns und Wiederaufbaus in sich.

Marseille: Olve Sande: „Project for „Ce que raconte la solitude“, 2014, Courtesy the artist

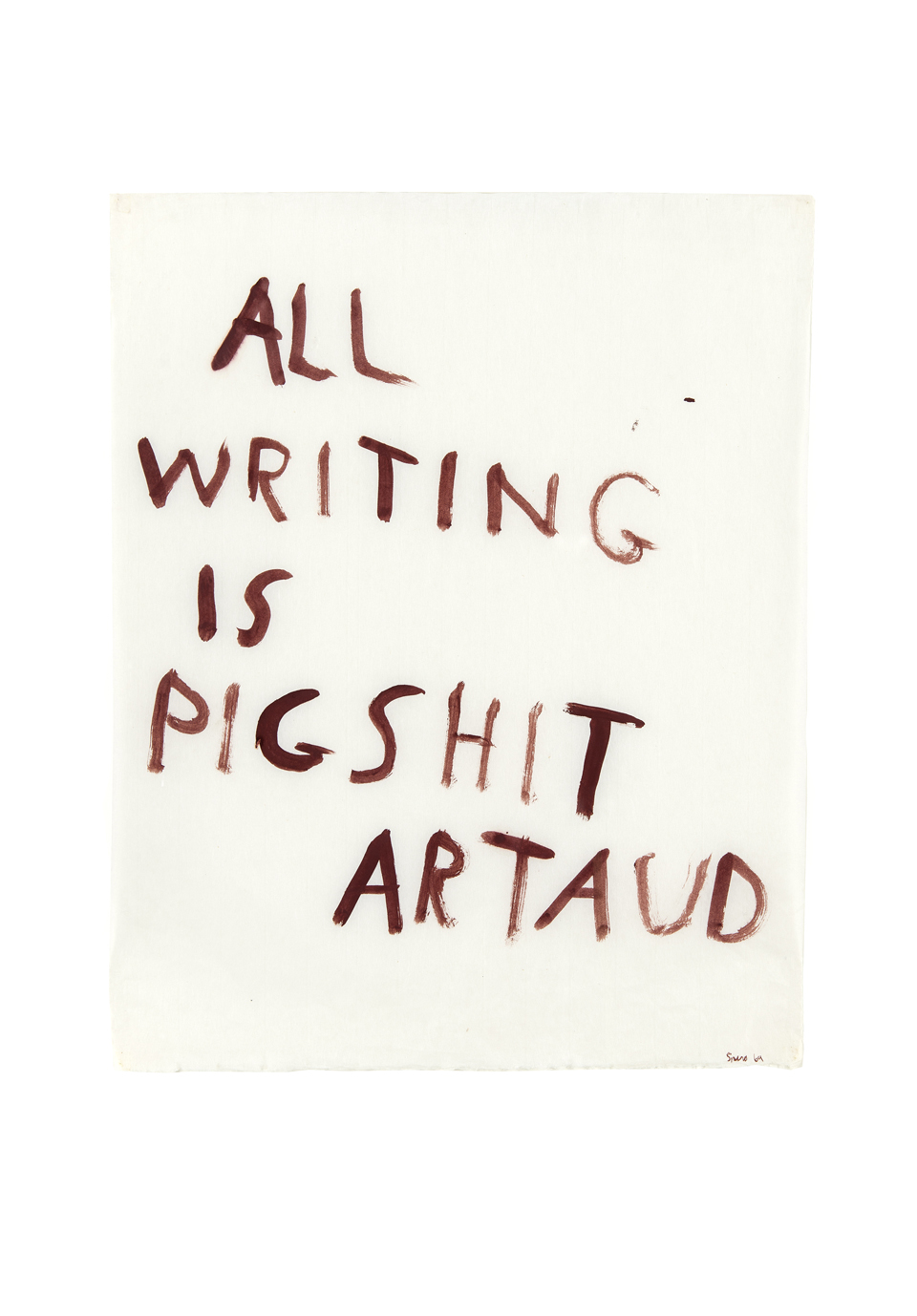

Doch Elena Lydia Scipioni greift auch weiter in die Kunstgeschichte zurück. Bas Jan Aders (1942-1975) Film „I’m too sad to tell you“ von 1970/71 zeigt dreieinhalb Minuten lang, wie der Künstler um Fassung ringt, kein Wort herausbringt und am Ende tatsächlich weint. Nancy Spero (1926-2009) setzt sich auf ihren 1969/70 entstandenen „Artaud Paintings“ mit dem Schicksal des Theatertheoretikers, Schauspielers und Stückeschreibers Antonin Artaud auseinander, der von seinen letzten dreizehn Lebensjahren elf in der Psychiatrie verbrachte. Ausgehend von Artauds Notizbüchern, versetzt sie sich in dessen Außenseiterrolle und schafft eindrucksvolle Bild-Text-Collagen, aus denen die innere Aufgewühltheit des zeitweise mit Elektroschocks behandelten Patienten spricht.

Nancy Spero: „All Writing is Pigshit, Artaud“, 1969, Courtesy of the Artist

Nancy Spero: „Artaud Paintings – Les Choses n’ont plus d’odeur“, 1970, Courtesy of the Artist

Die italienische Videokünstlerin Meris Angiolotti, Jahrgang 1977, wiederum widmet sich in ihrer Arbeit „Aussicht“ (2008) Friedrich Hölderlin (1770-1843) einem anderen, ebenfalls als psychisch krank gebrandmarkten und gesellschaftlich ausgegrenzten Genie. Hölderlin verbrachte seine letzten 35 Lebensjahre in der Obhut einer Tübinger Tischlerfamilie in seinem berühmten Turmzimmer. Angiolottis Kamera umkreist diesen Ort größter Einsamkeit und gleichzeitig größter Kreativität und erzeugt dabei elegische Bilder.

Meris Angioletti: „Aussicht“, 2008, Courtesy the Artist

Der Niederländer Guido van der Werve, Jahrgang 1977, leistet in seinem Video „Nummer negen – The day I didn’t turn with the world“ (2007) ebenso einsamen wie letzlich nutzlosen Widerstand gegen den Fortgang der Welt. In dicker Daunenkleidung direkt auf dem Nordpol stehend, widersetzt er sich der Erdumdrehung, indem er sich einfach anders herum um die eigene Achse dreht. Nur die Kamera war sein Zeuge.

Der in Paris lebende rumänische Konzeptkünstler André Cadere (1934-1978) trug seine Einsamkeit in gewisser Weise mit sich herum. Einer seiner aus 52 farbig lackierten Holzsegmenten bestehenden Holzstäbe („Barres de bois rond“) ist in der Ausstellung ebenso zu sehen wie sechs Fotografien, die zeigen, wie Cadere zu Lebzeiten mit diesen Stäben durch Pariser Straßen gezogen ist.

Insbesondere dann, wenn diese gerade irgendwo ausgestellt waren, kam der Künstler an den Ausstellungsort, schnappte sich sein Werk und zog, in einer Mischung aus Eigen-PR und subtiler Institutionskritik damit stundenweise durch die Straßen.

Der Israeli Gilad Ratman, Jahrgang 1975, zeigt in seiner Videoarbeit „The Days of the Family of the Bell“ (2012), wie zehn Performer versuchen, eine menschliche Pyramide zu errichten. Vergeblich. In einer Mischung aus Akrobatik, Tanz und Ringkampf helfen sie einander, um sich im nächsten Moment wieder gegenseitig wegzustoßen. Das Streben nach Individualität und der Versuch, kollektiv etwas auf die Beine zu stellen, begegnen sich hier im scheinbar unauflöslichen Konflikt.

Gilad Ratman: „The Days of the Family of the Bell, 2012, Courtesy of the Artist

Am Ende jedoch erkennt der Betrachter, dass die Handlung in der Horizontalen stattfindet und die auf dem sicheren Boden liegenden Performer keineswegs den Gefahren des Absturzes ausgesetzt sind.

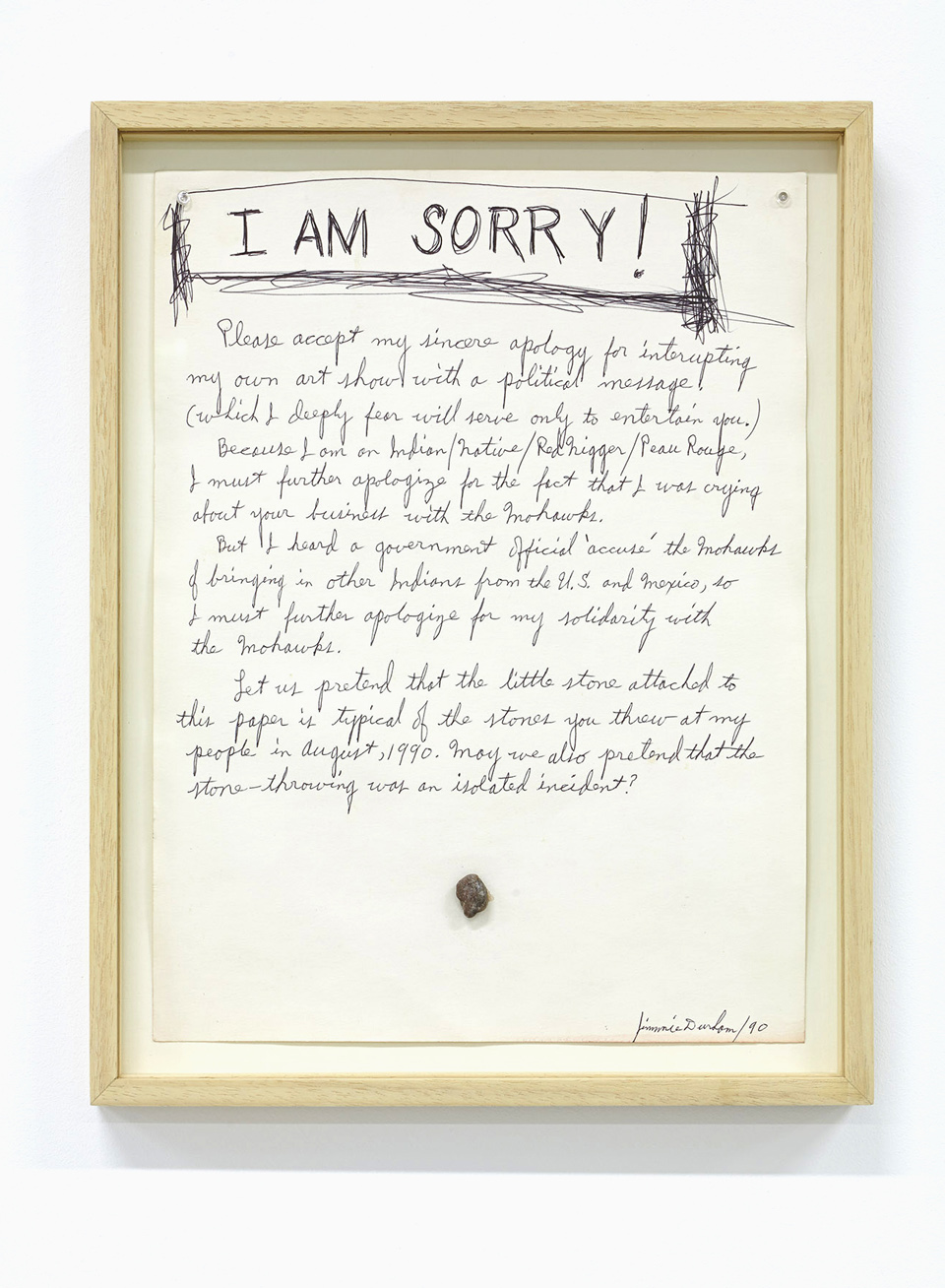

Jimmie Durham, Jahrgang 1940, wiederum ist mit einer Art Lehrtafel präsent, auf der er vom Schicksal des indianischen Künstlers David berichtet, der 1990, nach Protesten gegen die Umwandlung einer Mohawk-Begräbnisstätte in einen Golfplatz von der Polizei erschossen wurde. In einer anderen Arbeit, einem Brief an den Betrachter mit dem Titel „I am sorry“, entschuldigt er sich auf ironische Art und Weise dafür, selbst eine „Rothaut“ zu sein und seine Betrachter hin und wieder mit politischen Inhalten zu „belästigen“, die dann – gefangen in der Endlosschleife des Kunstkontextes – doch nur wieder unterhaltsam wirken.

Jimmie Durham, Untitled, 1990

In seinem 1984 verfassten Aufsatz „Exil und Kreativität“ stellt der Medienphilosoph Vilém Flusser die These auf, dass der Zustand der Entwurzelung geradezu zur Kreativität herausfordert: „Im Exil ist alles ungewöhnlich. Das Exil ist ein Ozean von chaotischen Informationen. Der Mangel an Redundanzen dort erlaubt nicht, diesen Informationsschwall als sinnvolle Botschaften zu empfangen. Das Exil ist, da ungewöhnlich, unbewohnbar. Man muss, um dort wohnen zu können, die umherschwirrenden Informationen zu sinnvollen Botschaften erst verarbeiten, man muss diese „Daten prozessieren“. Das ist eine Frage des Überlebens:

Leistet man die Aufgabe der Datenverarbeitung nicht, dann wird man von den Wellen des Exils verschlungen. Daten verarbeiten ist synonym mit schaffen. Der Vertriebene muss kreativ sein, will er nicht verkommen.“

Elena Lydia Scipioni gelingt es, mit „Ce que raconte la solitude“ das universelle Thema der künstlerischen Einsamkeit gleich mehrfach zu umkreisen. Einerseits ortsspezifisch, sozusagen im Rückspiegel der Marseiller Exilanten, andererseits aber auch anhand sorgfältig ausgewählter Arbeiten aus der jüngeren und ganz aktuellen Kunstgeschichte. Herausgekommen ist dabei eine ebenso kurzweilige wie intellektuell anspruchsvolle Ausstellung.

Auf einen Blick

Ausstellung: Ce que raconte la solitude

Ort: La Friche Belle de Mai, Marseille

Zeit: bis 21. Dezember 2014. Mi-So 13-19 Uhr. Jeden letzten Freitag im Monat 13-22 Uhr

Katalog: Art-O-Rama Editions Group, 48 S., zahlreiche Abb., 15 Euro

Internet: www.cartel-artcontemporain.fr